주메뉴

- 내가 알던 사람 : 알츠하이머의 그늘에서

-

-

- 저자 : 샌디프 자우하르 지음 ; 서정아 옮김

- 출판사 : 글항아리

- 발행연도 : 2024년

- 페이지수 : 348p

- 청구기호 : 513.81904-ㅈ122ㄴ=2

- ISBN : 9791169092890

서평

광진구립도서관 사서 양예진

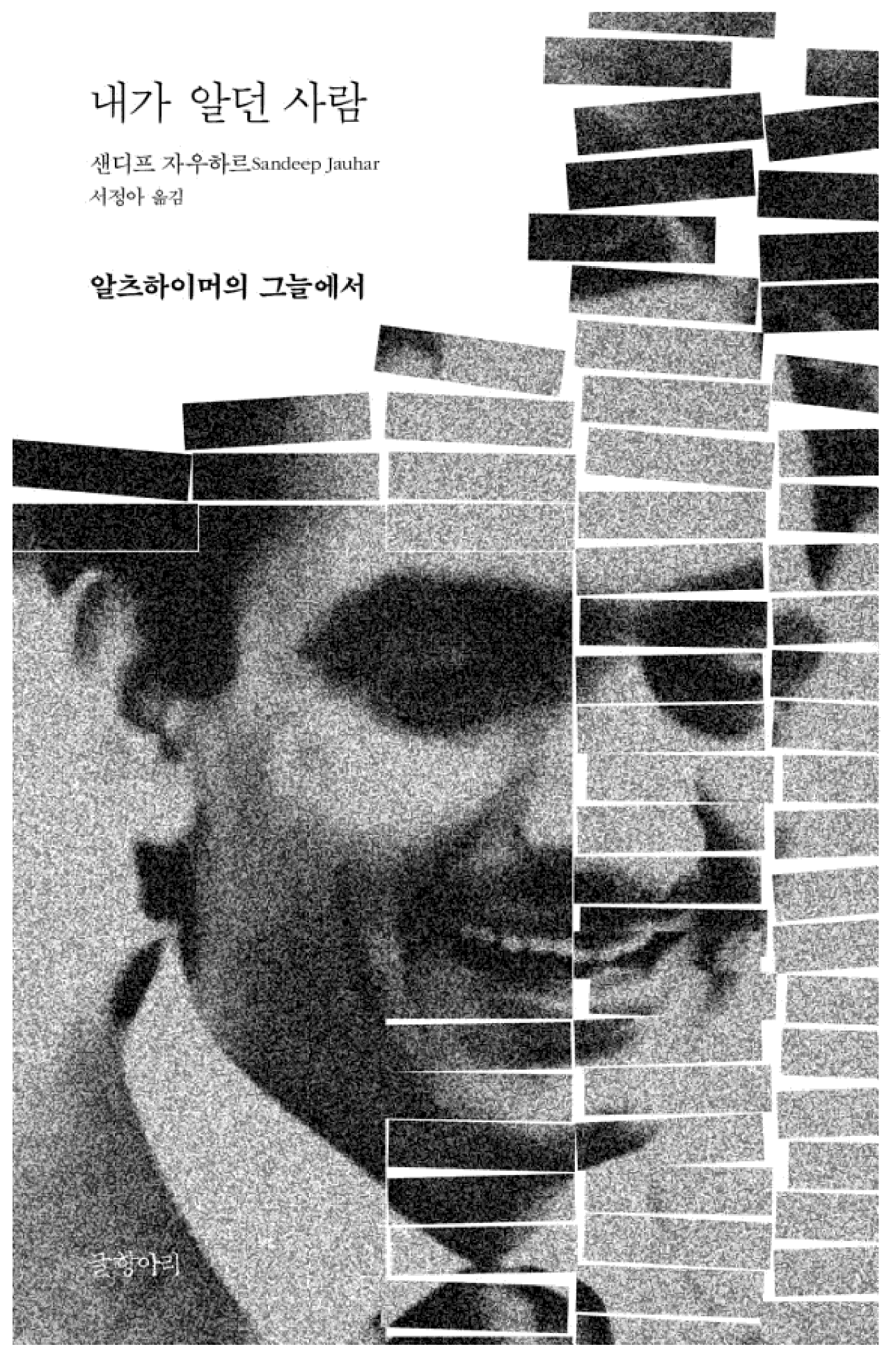

흐릿한 인물이 파편처럼 흩어지는 책 표지를 처음 보았을 때, 이 책이 어떤 이야기를 담고 있는지 직감할 수 있었다. 책장을 넘기다 보면, 제목인 ‘내가 알던 사람’이 저자의 아버지를 가리킨다는 사실을 알게 된다. ‘아는’이 아닌 ‘알던’이라는 과거형 표현은, 아버지가 알츠하이머병을 앓으며 점점 달라져 가는 모습을 반영한다. 이 책은 저자가 7년 동안 아버지 곁을 지키며 병세가 깊어지는 과정을 지켜보고, 간병하며 기록한 이야기다.

이 책이 특별한 이유는 저자가 심장내과 의사라는 점이다. 알츠하이머 전문의는 아니지만, 환자를 이해하려는 의사의 시선과 병든 아버지를 바라보는 아들의 애틋한 마음이 동시에 담겨 있다. 그 과정에서 알츠하이머에 대한 의학적 설명과 인류가 이 병을 어떻게 이해해 왔는지에 대한 역사적 서술도 함께 녹아 있다. 단순한 회고록을 넘어, 기억과 인간 존재에 대한 깊은 성찰로 이어진다.

주인공은 인도에서 미국으로 이민 온 인도계 미국인이다. 하지만 문화적 배경과는 무관하게, 알츠하이머라는 병 앞에서 가족이 겪는 고통과 갈등은 지극히 보편적이다. 저자의 경험은 한국 사회의 현실과도 크게 다르지 않아 충분히 공감할 수 있다. 간병의 무게로 인한 피로, 형제 간의 갈등, 후회와 죄책감까지, 복잡한 감정들을 미화 없이 담담하게 풀어낸 이 진솔함이 독자의 마음을 울린다.

돌봄의 문제를 더 이상 개인에게만 맡길 수 없다는 점도 분명히 짚고 있다. 환자를 가족이 전적으로 감당하는 데는 감정적으로나 물리적으로 분명한 한계가 있다. 그러나 현실은 여전히 가족에게 그 책임이 집중되어 있다. 초고령 사회에 접어든 지금, 돌봄은 모두의 문제가 되었고, 사회적 지원 시스템의 필요성은 더욱 절실하다. 돌봄이 개인의 몫이 아닌, 사회 전체가 함께 고민해야 할 문제임을 강하게 일깨운다.

무엇보다 깊은 여운을 남기는 건, 여정을 마친 저자가 감정을 통해 기억을 스스로 재구성하고 받아들이는 모습이다. 그는 아버지와의 기억이 사실과 다르다는 것을 알면서도, 그 기억이 남긴 감정의 진실을 받아들인다. 윤색된 기억일지라도 소중히 간직하기로 한 그의 결심은 단순한 회상이 아니라, 기억을 통해 관계를 다시 정의하고 사랑을 이어 가려는 깊은 내면의 결론으로 읽힌다. 어쩌면 누군가를 기억한다는 건, 그 사람을 이 세상에 계속 살아 있게 하는 일인지도 모른다.

저자 소개 (저자: 샌디프 자우하르)

현직 심장내과의. UC 버클리에서 실험물리학으로 박사학위를 취득했고, 세인트루이스 워싱턴대학에서 의학을 공부했다. 2015년부터 『뉴욕 타임스』에 정기적으로 글을 싣고 있으며, 『월스트리트 저널』 『타임』 『슬레이트』에도 다양한 의학 칼럼을 썼다. 지은 책으로 로스앤젤레스 공립도서관 등 다수의 기관과 매체에서 올해의 책으로 선정된 『심장: 은유, 기계, 미스터리의 역사』 외에, 『인턴Intern』 『의사 노릇하기Doctored』 등이 있다.

목차

서문: 다들 나더러 수재라고 했지

1부

반과 매듭에 관하여

1장_ 우린 뭐 언제든 조지아로 이사해도 되니까

2장_ 그래서, 피아는 언제 데려올 참이니?

3장_ 그럼 난 택시를 타고 가마

4장_ 글쎄다, 나중에 이름은 남겠지

5장_ 언젠가 떠날 땐 어차피 다 두고 갈 것들인데

6장_ 여기서 다루고 있는 질환의 특수성을 부인하기 어렵다

7장_ 결국 이런 날이 오는구나

2부

흔적들

8장_ 아버지를 친할머니처럼 요양시설에 가둬두고 싶어?

9장_ 이제부터 무급으로 일하겠대요

10장_ 글쎄다, 외로움에 대해선 걱정할 것 없어!

11장_ 너희 엄마는 어디 있니?

12장_ 그쪽이 수학을 모르든 말든 내 알 바는 아니지

13장_ 넌 내 가족이야

14장_ 걱정할 것 없다, 다 잘될 거야

감사의 말